第1章 発達段階と不適応行動

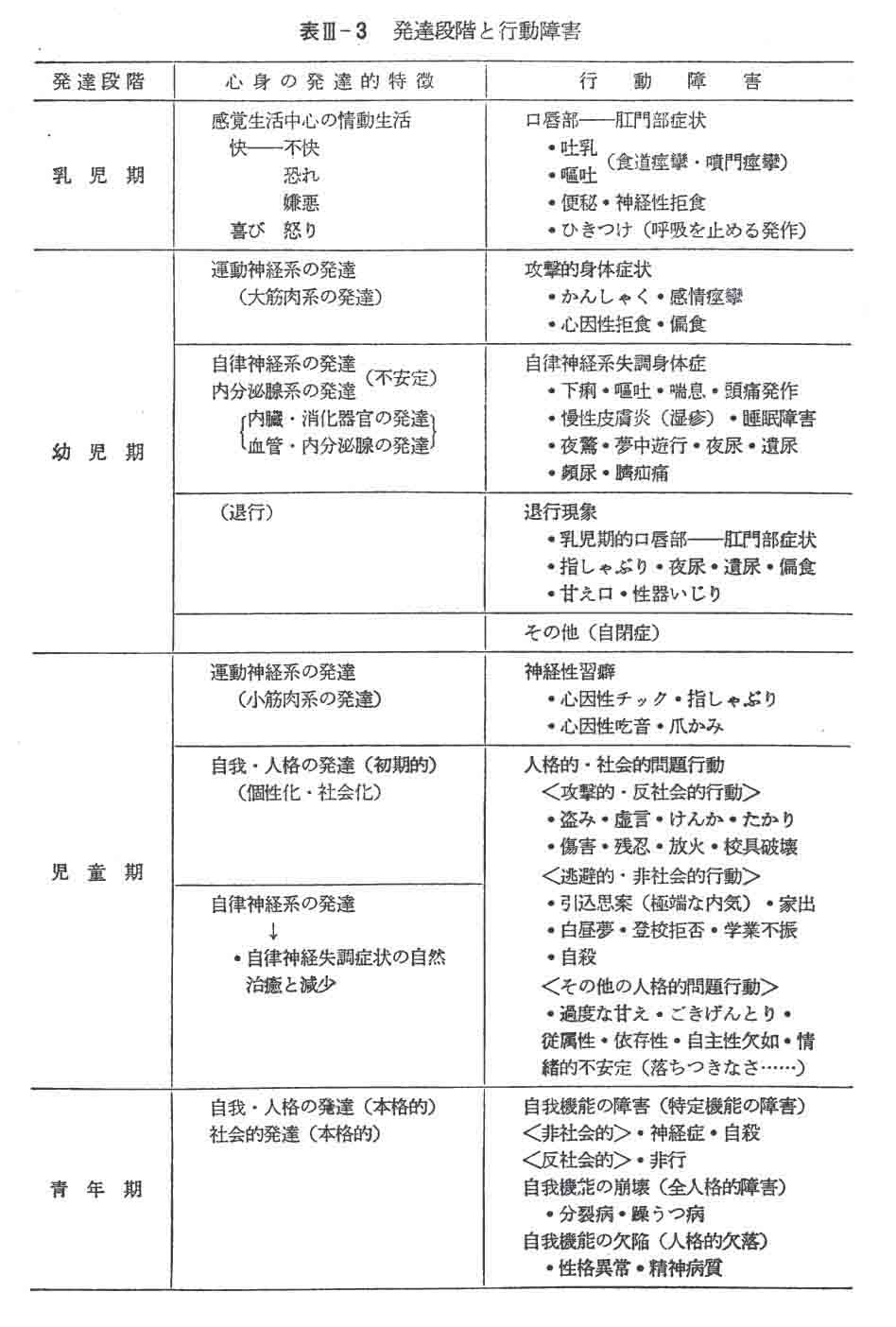

不適応行動は、2つの大きな要因、すなわち、子どもの心身の発達的状況とそのときに置かれている環境的状況の力学的関係から生まれる。その現われ方は多種多様である。しかし、一般的にいうならば、発達段階ごとに特有の問題行動が見られる。これは、発達段階ごとに特有の要因、すなわち、適応の問題ととりわけ関わりの深い特徴的な心身の発達状況が存在し、それが問題行動の発症に関与していることを示すものであろう。本章では、この心身の発達と問題行動との関連を明かすのが、目的である。なお、個々の問題行動についての詳細な原因論は、次章において、行なわれる。

第1節 発達段階と不適応行動

ある種の病気にかかりやすい人(体質)がある。カゼをひきやすい人、かぶれやすい人、食あたりしやすい人、すぐ胃腸をこわす人・・・・。また、ある種の病気にかかりやすい時期がある。たとえば、乳児期では嘔吐、便秘、幼児期では下痢、喘息、児童期では・・・・。このように、病気は、体質的に脆弱であったり、未熟であったりして、抵抗力の弱いところが犯されて生まれるのである。

精神的、心理的な障害(不適応行動)についても、全く同様なことが言える。自律神経失調症になりやすい人(パーソナリティ)、心身症になりやすい人、強迫神経症になりやすい人、非行・犯罪を犯しやすい人・・・・。そして、自律神経失調症になりやすい時期、心身症になりやすい時期、強迫神経症になりやすい時期、非行・犯罪を犯しやすい時期・・・・。結局、発達との関わりでいえば、不適応行動は、発達しつつはあるがまだ未熟な段階にある心身機能の機能障害として現われるのである。

不適応行動が未熟な心身機能の障害として現われること、これを発達的観点から明かすことが本章の課題であるが、発達段階と不適応行動との関連を見るときに、また、一般的に(情緒的)不適応行動を理解するときに、知っておくべき基本的な事柄がある。初めの節で、まずこの点を整理しておきたい。

(1) 心理的な問題は、多くの場合、生理的・身体的症状を伴う

周知のように、情緒と自律神経は、どちらも間脳の視床下部にその中枢がある。いわば両者は、住居を共にする同居人である。そのため、一方のあり方が他方のあり方に大きな影響を与える。一方が病めば他方は混乱し、他方が健やかならば、一方もまた穏やかになる。こうして、心理的な不適応(不安・緊張)は、自律神経系の働きを乱し、不眠、頭痛、めまい、下痢、嘔吐、頻尿、遺尿などの自律神経失調症状を一般的な症状として生み出すのである。

自律神経失調症状は、多くの場合、情緒的・人格的な不適応行動(たとえば、強迫神経症や被害妄想)が顕在化する以前に、前駆症状として現われる。それ故、心理的問題の早期発見、さらには不適応行動の早期予防に極めて役立つ。心理的問題に関与する人にとって、自律神経系の働きとその異常についての知識は必須のものといえるであろう。

生理的・身体的症状だけで、情緒的・人格的な不適応行動が全く現われない場合もけっして少なくはない。自律神経失調症状は、心理的な問題が存在することを教えてはくれるが、具体的な不適応行動のように、(具体的、あるいは象徴的に)その内容までは示してくれない。身体的症状だけで不適応の内容にまで立ち入ろうとするときには、より慎重な診断が求められる。

なお、一般的問題として、自律神経失調症状が見られる場合には、医師による医学的検査が先行、あるいは併行しなければならないことは、いうまでもないことである。

(2) 不適応行動は、児童期以前と青年期以後とでは顕著な相違がある

概括的にいえば、児童期までの子どもでは、たとえば泣く・わめく・おびえる・乱暴するなど、症状が比較的単純で身体症状が多いのに対して、青年期以降では、症状が複雑で精神症状が主になる。これは、両者の間に顕著なパーソナリティの発達差があるからである。

児童期までの子どもは、まだ自己の感情や欲求を統制する自我の発達が十分ではない。また、自己の置かれている状況を客観的に見る能力も劣っている。そのため、強い不安や不満を体験すると、そうした情緒的な緊張に耐えきれず、自分が「恥ずかしい」、「情けない」行動をしているとは考えず、比較的簡単に緊張を逃れるための発散的行動をとってしまう。両親に争いが多くて母親が家を空けることが多ければ、母親がいなくなってしまうのではないかと恐れるあまり、神経も過敏になり、母親に纒わりついては困らせ、些細なことに怯えては泣き、怒っては乱暴をする。一般的にいえば、不安や不満の内容に違いはあっても、情緒的不適応に陥ると、どの子もみな同じように、ほぼこのような単純な症状を示す。これが、”子ども”の姿である。

これに対して青年期以降では、自我の発達が目覚ましく、忍耐力は増し、判断力も育ってくる。「頭の中で、糸がプツーンと切れたような痛み」(身体・生理的感覚)、「胸がかきむしられるような苦しみ」(生理・心理的感覚)、「殺してやりたいほど憎いけれど、別れられない」(心理・社会的感覚)と苦しみに耐えつつ、自己を客観視している。しかしそれでもなお、原因が分らず、苦痛から逃れることができないだけに、自分の意志ではどうすることもできない複雑な、あるいは不可思議な(精神的)行動を生み出してしまう。これらの行動は、病む人の個人的な境遇や環境、感情や欲求やパーソナリティの微妙な違いによって、強迫現象や恐怖症、心身症、神経衰弱、妄想や幻覚、人間関係の不適応等々、さまざまな領域にわたってまた、多彩に症状が異なるのである。

(3) 不適応行動は、個人的に重要な心身機能の異常として現われやすい

負けられないと思えば身がすくむ。あがってはいけないと思えばかえってあがる。あることを過度に意識すると、それに関わる心身機能が緊張し、円滑に働かなくなって、心と身体はむしろ逆に作用する。これから分るように、日頃から意識的、無意識的に重要だと考えている心身機能や身体の部分には、ストレスや緊張が蓄積されやすく、そこに異常や障害を生じることが少なくない。一般的な例として心臓神経症、書痙などの精神物理的症状、手足の麻痺などのヒステリー症状、極端な例として受難者神経症がある。

多くの大人にとっては、「心臓」は生命活動の根源として認識され、同時に「心」とつながり、情緒や情愛などさまざまな心的活動のシンボルとして強く意識されている。すなわち、ストレスや緊張の集まりやすいところなのである。しかし、子どもではけっしてそうではない。子どもはまだ心臓をこのように重要なものとして認識することは少なく、したがって心臓は、一般的にいって、ストレスや緊張の蓄積するところではない。こうした事情から、自律神経の失調症状として、あるいは不安神経症のひとつとして、心臓の機能障害(心臓発作)や心臓神経症は、おとなではシンボリックな意味をももちつつ少なからず出現するのに対し、子どもではあまり見られることはないのである。

このように、不適応行動は、個人的に重要な心身機能の異常として現われやすい。それだけに、そこには具体的な動機や不適応の象徴的な意味あいを垣間見ることができる。一見単純に見える子どもの身体症状、たとえば腹痛、頭痛、癇癪といったものでも、よくよく観察すると、不適応の内容を明かすほどの意味あいをもっていることが少なくないのである。

(4) 不適応行動は年齢(発達段階)によってその意味が異なる

特定の行動が特定の時期に生まれやすいということはあるが、ほとんどの不適応行動はどの発達段階にも現われる。しかし、その意味するところは発達段階ごとにかなり異なっている。

たとえば、けんかは3、4歳ごろ頻繁に生じるが、この時期のそれは、不適応行動というよりむしろ、子どもがたくましく順調に育っていく過程を示すものである。これに対して、児童期に入ってからのけんかは、人格形成に支障をきたすほどの欲求不満(情緒的緊張)や不良な教育的環境が存在することを教え、さらに青年期のそれは、すでに不適切な人格形成が行なわれていることを示す。”けんか”という現象は同じでも、概括的にいえば、発達段階ごとにその意味するところは全く異なっている。このほか、盗み、虚言、自慰、夜尿等々、代表的な不適応行動のどれを取上げても、みな同様のことがいえる。

このように、一般に不適応行動といわれる行動も、それがどのような発達段階のときに生じているかによって、その意味するところが異なっている。現象面にだけ目を奪われることなく、その時々に意味されるものを見落とすことのないよう、十分に慎重でなければならない。

(5) 情緒的障害(不適応行動)は知的障害につながる

情緒的な障害に陥ると、誰でも大なり小なり意欲が減退して、防衛的になり、生活体験は歪んで、狭められてくる。自律神経失調症になれば、集中力や意欲が削がれて身体を休めがちになり、登校拒否になれば家に閉じこもって人間関係は狭くなる。このような生活体験上の歪みと限定は、まだ発達途上にある子どもの基本的な知的活動を奪うことになり、知的発達に障害を与えることになる。

この機制は、当然のことながら、まだ未熟で未経験な年少の子どもほど、より一般的に認められ、その影響も大きくなる。極端な例は自閉症であるが、その早期発症は言語の発達を停止させ、完全な治癒やその後の正常な発達をほとんど期待できないものにし、痴呆化を残すことさえ少なくない。これに対して、青年期以降では、最も極端な障害である精神病(精神分裂病・躁鬱病)でさえ治癒は期待され、治癒後に知的障害を残すことはそれほど多くはない。

一般に、青年期では薄れるが、幼児期から児童期にあっては、情緒的混乱(独立変数)と知的障害(従属変数)は比例関係にある。そこで、子どもの不適応問題を取り扱うときには、知的機能あるいは学業成績の測定・評価はもっとも基本的な、重要な手続きとなる。なぜなら、精神的に健康であったとき、あるいは健康であった場合に予想される状態に比較して知的状態の遅れ・混乱・不統一の程度が明らかになれば、多くの場合、情緒的混乱の程度や状態が類推できるからである。

第2節 乳児期と不適応行動

1 乳児の情動生活

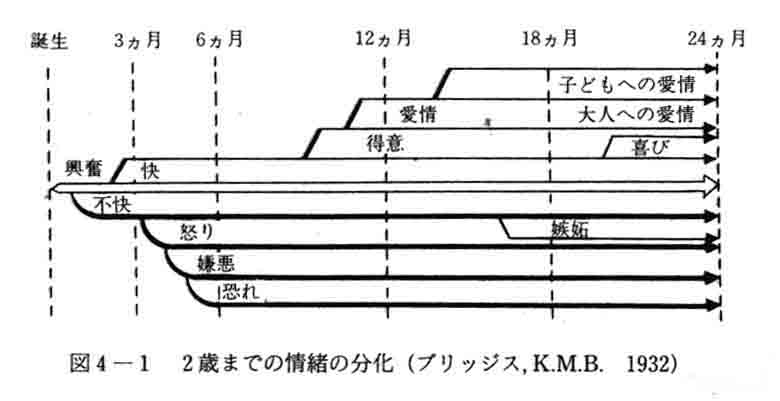

乳児期では、まだ知的にも情緒的にもきわめて未分化・未発達で、精神生活は原始的段階にある。しかし、乳児にも、感覚生活を中心にしたたしかな情動生活がある。乳児がいちばん求めている刺激は、飢えや渇きからくる生理的欲求を除けば感覚的刺激であり、その刺激のあり方が、はじめはまだ漠然としているが、“快”と”不快”の情緒を呼び起こし、乳児全体を揺り動かすのである。成長するにつれて、それはしだいに、喜び・恐れ・怒りとなって分化し、明確な情緒として体験される(図4−1)。

この感覚−感情生活の中できわめて重要な位置を占めているのが、食物を摂取する口唇部と不要になった異物を排泄する肛門部である。もともと粘膜が表皮に移行するこれらの部位は、快感帯と呼ばれるほど鋭敏な感覚帯である。乳児がこの2つの感覚帯に与えられる刺激をどれほど喜ぶかは、充分に飲み終えた後でもなお乳首を含み続ける行為や、おむつを取り替えてもらうときのはしゃぎようを見れば、明らかであろう。しかも、乳児にとって、これらの刺激−感覚は、あらゆる刺激−感覚のなかでもっとも日常的・習慣的に認知されるものである。それゆえ、ここで体験される感覚−感情は乳児の情動生活の中心を占めるようになる。

この感覚−感情生活の中できわめて重要な位置を占めているのが、食物を摂取する口唇部と不要になった異物を排泄する肛門部である。もともと粘膜が表皮に移行するこれらの部位は、快感帯と呼ばれるほど鋭敏な感覚帯である。乳児がこの2つの感覚帯に与えられる刺激をどれほど喜ぶかは、充分に飲み終えた後でもなお乳首を含み続ける行為や、おむつを取り替えてもらうときのはしゃぎようを見れば、明らかであろう。しかも、乳児にとって、これらの刺激−感覚は、あらゆる刺激−感覚のなかでもっとも日常的・習慣的に認知されるものである。それゆえ、ここで体験される感覚−感情は乳児の情動生活の中心を占めるようになる。

このように口唇−肛門部感覚帯は、一方で摂取と排泄という基本的な生命維持活動を行ないつつ、他方で情動生活の中心になっている。まだ原始的ではあるが、いわば乳児の喜怒哀楽は、まさに口唇−肛門部を通して体験されるのである。

2 乳児期の不適応行動

生まれてしばらくの間は、ほとんど乳児の望むがままの生活が続く。母親は吾が子の欲求を先取りするようなかたちで子どもの欲求を満足させようとし、泣いて求めれば、与えられる。母親は泣き声を聞き分け、乳を与え、おむつを替え、毛布でくるんでやる。しかし、生後6ヶ月もすると、状況は変わってくる。子どもが望もうと望むまいと、否、一般的には子どもの気持ちに反して、離乳食や排泄訓練(トイレット・トレーニング)などのしつけ(基本的生活習慣の形成)が始まる。こうして乳児は、生後半年ごろから、強い欲求不満を体験し、激しい情緒的緊張にさらされるようになる。

このネガティブなエネルギーが乳児にとってもっとも重要な部位である口唇−肛門部に集中し、その機能に異常をきたす。これが、乳児期から幼児期前半に特有な、いわゆる”口唇−肛門部症状”(黒丸正四朗 1968)である。乳児期の不適応行動は、ほとんどがこの生理・身体症状といってよい。

口唇−肛門部症状とは、乳児にとってもっとも中心的に欲求の充足と生理的な満足を与える部位である口唇部と肛門部の周辺に現われる生理・身体症状をいう。(神経性の)吐乳・嘔吐・拒食・便秘などがある。神経性の(すなわち、自律神経失調の)吐乳や嘔吐は、食道や胃の噴門部の痙攣を伴うことが多いので、医学的には、食道痙攣あるいは噴門痙攣と呼ばれる。

乳児期には、このほか、感情痙攣(全身的な痙攣)やひきつけ(呼吸を止める発作)も、ときおり見られる。どちらも身体のこわばり震えるもので、強烈な怒りによってもたらされる。テンカン発作に似ているが、感情痙攣は怒りのエネルギーが全身にいきわたるもの、ひきつけは顔面に集中するものである。これらの症状は、一般には幼児期に入ってから生じるもので、これが乳児期に見られるときには、よほど深刻な欲求不満があると考えなければならないだろう。

第3節 幼児期と不適応行動

幼児期では、生理的・身体的発達と情愛的発達が著しい。すなわち、四肢その他の大筋肉群と、内蔵・消化器官や血管・内分泌腺、およびそれらの機能とかかわる自律神経系、そして、親(特に、母親)に対する愛着・愛情・依存といった情緒性、これらが急激に発達してくる。不適応行動は、これらの機能・特性の異常・障害として表出してくる。

1 運動神経系(大筋肉系)の発達と攻撃的身体症状

幼児期に入ってまず目立つのは、四肢を中心とした大筋肉群に係わる運動神経系の発達である。

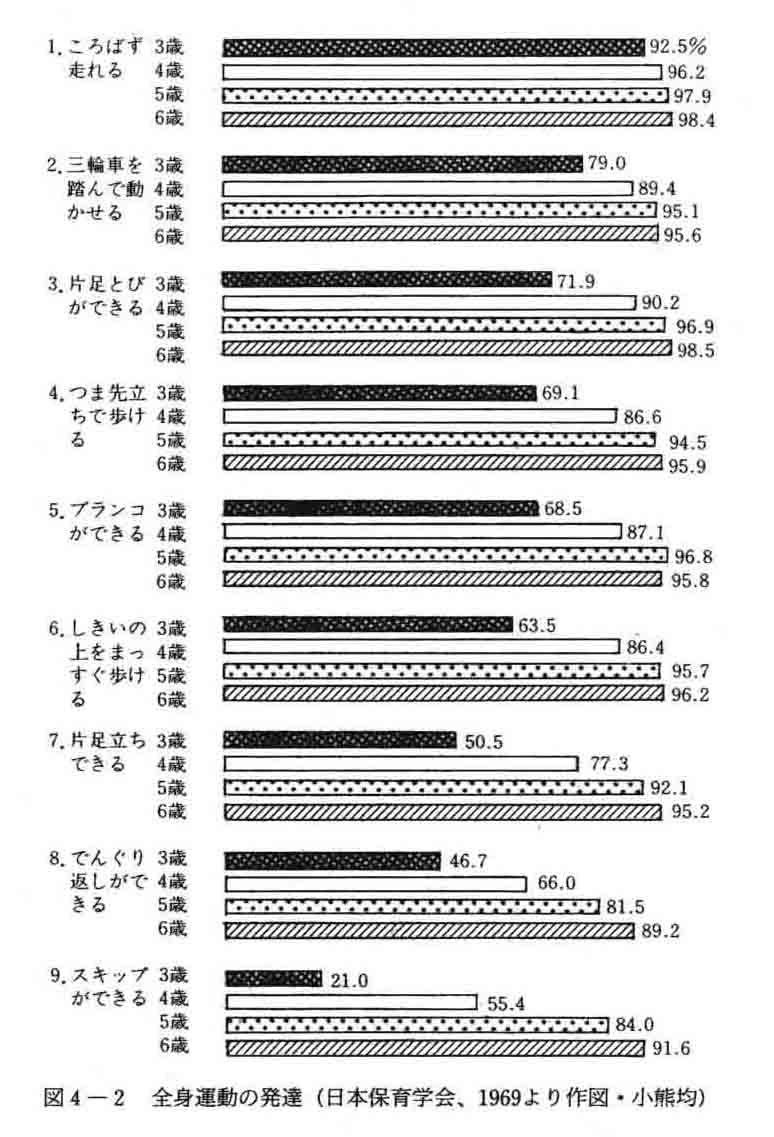

満1歳ごろの歩き始めたばかりの子どもはまだきわめてたどたどしい。が、2歳を過ぎるころから、急速にしっかりしてくる。3輪車に乗り、転ばずに走り、片足で跳び、つま先立ちし、3歳から4歳にもなると、片足立ち、でんぐり返しをし、スキップをするようになる(図4−2)。彼らは疲れをしらず、一日遊んでいても飽きずに、一休みすると、また動きだす。これは、内から突き上げてくる肉体の成長エネルギーと日毎に身体が自由になっていくことへの歓喜から、汲めども尽きない身体エネルギーと活動欲求とが湧き上がってくるからである。まさに、幼児期の子どもは、尽きることをしらぬダイナモ(直流発電機)である(Lask,J.& Lask,B. 1981)。

この身体活動欲求が、ちょうど想像力を中心に急速に発達してくる知的機能とあいまって、物(遊具)を求め、人(友達)を求め、知・情・意の総力をあげての遊びに熱中させる。遊びは、大人からの管理と統制を離れ、持てる力の、また伸びゆく力のすべてを駆使した現実支配の試みである。それは、初め自分だけが支配する小宇宙(物的世界)からしだいに他人を含む大宇宙へと拡り(Erikson,E.H 1950)、物にふれては考え、人と衝突しては耐えるうちに、やがて子どもたちを、想像的世界から現実的世界へと目覚めさせる。できることとできないこと、してよいことと悪いこと(道徳性の芽生え)、「自分」と「他人」(自他の弁別)・・・・といったさまざまな対比関係を認識する中で、いわゆる「自我」も育ってくる。

遊びこそ、幼児期におけるもっとも基本的で重要な、そしてまた必須の発達場面であり、学習場面である。これなくして、知的・情意的・社会的に統合されたかたちでの健全なパーソナリティの発達は望むべくもない。

幼児期におけるもっとも特徴的な不適応行動は、この遊びを基本的に成り立たせつつ急速に成長してくる大筋肉系の随意筋に、ネガティブな情緒的エネルギーを転換する形で現われる。それは一般に、強く行動を制限されたり、抑え難いほどの怒りや敵意や攻撃心を発散させる場を失ったときに、やり場のない発散行動として生じる。攻撃的身体症状とよばれる所以である。

幼児期におけるもっとも特徴的な不適応行動は、この遊びを基本的に成り立たせつつ急速に成長してくる大筋肉系の随意筋に、ネガティブな情緒的エネルギーを転換する形で現われる。それは一般に、強く行動を制限されたり、抑え難いほどの怒りや敵意や攻撃心を発散させる場を失ったときに、やり場のない発散行動として生じる。攻撃的身体症状とよばれる所以である。

攻撃的身体症状としては、全身で怒りを表わし、泣き・わめき・ひっくり返るといった「癇癪」、ときにはテンカン様の身体硬直や痙攣を伴う「感情痙攣」・「ひきつけ」が代表的なものであるが(前節−2 参照)、心理的な機制で攻撃の方向を変えた、間接的な攻撃行動もある。食事することを拒む「拒食」、あれも嫌いこれも嫌いと特定のものしか食べない「偏食」、草や虫そのほか人が目を背けるようなものを選んで食べる「異食」などがそれである。いずれもみな、困らせ、怒らせ、心配させることによって、間接的に、親そのほか重要な関係をもつ人々を責めているのである。

2 自律神経系の発達と自律神経失調症

幼児期における生理・身体的発達の2つ目の特徴は、内臓・消化器官や血管・内分泌腺、およびそれらをつかさどって情動生活と密接な関連をもつ自律神経系が急速に発達することである。これによって、子どもたちの環境に対する生理的適応は見違えるほど円滑になる。

乳児ではまだ自律神経系がきわめて未熟である。すぐ風邪をひいたり、熱をだしたり、吐いたり、下痢したりする。母親はいつも、子どもを見守り、暖めたり、冷ましたり、げっぷを出させたり、ミルクを温めたりして、さまざまに生理的な条件を整えてやらなければならない。しかし、幼児期になると、このようなことは要らなくなる。自律神経系の発達によって、体温調節機能や消化能力は増進し、夜間にはよく睡眠を得るようになって、生活のリズムが整ってくる。こうした生理的な安定は、結果として、子どもを情緒的にも安定させることにつながり、子どもたちは自ら健康な生活を送ることができるようになる。

しかしながら、幼児期における自律神経系は、急速に発達するとはいえ、まだ未熟で、不安定である。些細な情緒的刺激で動揺し、体質的に脆弱な子どもでは比較的簡単に失調症状を引き起こす。特に、内向的、あるいはエネルギー水準の低い子によく見られる。自律神経失調症は、人生のどの時点においてもごく一般的に生まれるものであるが、幼児期においては、過敏に情動の影響を受けて、もっとも数多く出現する。

幼児期の自律神経失調症は、下痢・嘔吐・頭痛・睡眠障害(不眠)・腹痛・頻尿など、どの時期にも見られる一般的なものと、喘息・慢性皮膚炎(湿疹)・夜尿・頭痛発作・睡眠障害(夜驚・夢中遊行)など、比較的この時期に多い幼児期特有のものとに、分けることができる。頭痛発作とは、顔面が蒼白になるほどの激しい頭痛と昏睡といったテンカン様の発作、夜驚・夢中遊行とは、夜中に突然起き上がって、泣いたり、驚声を上げたり、あるいは洋服をたたんでタンスに仕舞ったりなどの無意識裡の行動であるが、これらの症状があるときには、テンカンや脳神経系の疾患の有無について、医師による慎重な検査が求められる。

なお、自律神経系の本格的な発達、すなわち、「情動との未分化性」からの脱却は、次の児童期に行なわれる。

3 親への愛着・依存と退行現象

乳児期後半に入ると、それまでの生理的な依存対象から進んで、親は心理的な愛着・依存の対象になるが、幼児期ではさらに進んで、愛情関係の対象になる。この愛情関係を基盤にして、子どもの旺盛な活動が導き出される。

子どもを”ダイナモ”に喩えた。飽きることなく、尽きることなく遊びに没頭する、と述べた。遊びに我を忘れている姿を見ると、まるで親や家庭など、全く必要ないかのようにさえ見えてくる。しかし、乳幼児を対象にした多くの研究が、親との接触時間の多い子どもほど、あるいは親の愛情に満足している子どもほど、親との分離状態に耐え、積極的な探索行動を取ることを示している(高橋恵子 1976)。飽きたとき、疲れたとき、あるいは危険な目にあったときに、いつでも飛んで帰るところがあるからこそ、彼らは無心に遊んでいられる。親の愛情を確信し、それに不安のない子どもは、湧き出るエネルギーを外の世界にひたすら向けることができるのである。

これとは逆に、親の愛情に不安を感ずる子どもは、親の愛情を確かめずにはいられなくて、いつも親の周囲に纒わりつく。幼児期の子どもにとっては、まだ親の愛情以外に自分を支えるものがないので、親の愛情に不満をもつことほど深刻な欲求不満を生むものはない。こうした子どもは、結局、外的世界に向けるべきその成長エネルギーを虚しく内向させて、上に述べた生理・身体症状や退行現象などを生じ、不満と緊張の解消を図ることになる。

退行とは、「むかしはよかった。だから、あのときのように振舞えば幸福になれる」という、意識的・無意識的な心の働きによって、また、情緒的混乱による一時的な人格の低格化によって、今より以前の、より未発達な段階の状態に、行動やパーソナリティが質的に低下することである。これは、人生のどの段階においても、深刻な欲求不満の中で大なり小なり発現するものであるが、自己を客観視したり、情緒的緊張に耐えたりする能力に欠けるほど、すなわちパーソナリティが未熟なほど生じやすい。それゆえ、自我というものがようやく芽生え始めたばかりの幼児期の前半(2〜4歳)は、もっとも退行を生じやすい時期である。

また皮肉にも、この時期は、まだ親子一体感を色濃く残しているきわめて未熟な子どもたちにとって、

(1) 手のかかる幼い弟妹に親の愛情を奪われる

(2) 基本的生活習慣の形成(しつけ)をめぐって母子間に強い葛藤が生まれる

(3)親の年齢が若く、経済生活の確立のため母親が就労していて充分な世話をうけられない(もっとも母親の愛情が欲しがられる時期であるのに)

など、深刻な愛情不満に陥れる環境的条件が整いやすい時期でもある。こうして、退行現象は、幼児期前半における代表的な不適応行動として、かなり一般的に現われるようになる。

幼児期の退行現象として数多く見られるものは、指しゃぶり、夜尿、甘え口(赤ちゃんことばで甘える)などである。心身の発達がより未熟のときには、乳児期と同じ口唇部−肛門部症状もよく現われる。

第4節 児童期と不適応行動

児童期では、引き続いて生理的・身体的発達が著しい。自律神経系は成熟に向かい、情動との分化性が強まって自律神経失調症が減少し、運動神経系は手指や末端の小筋肉系にむけて発達し、それゆえにその機能障害をもたらすようになる。一方、社会的向性を中心にした人格的な発達が目立つようになる。ここからは、社会的・人格的な問題行動が生み出されるようになる。

1 運動神経系(小筋肉系)の発達と神経性習癖

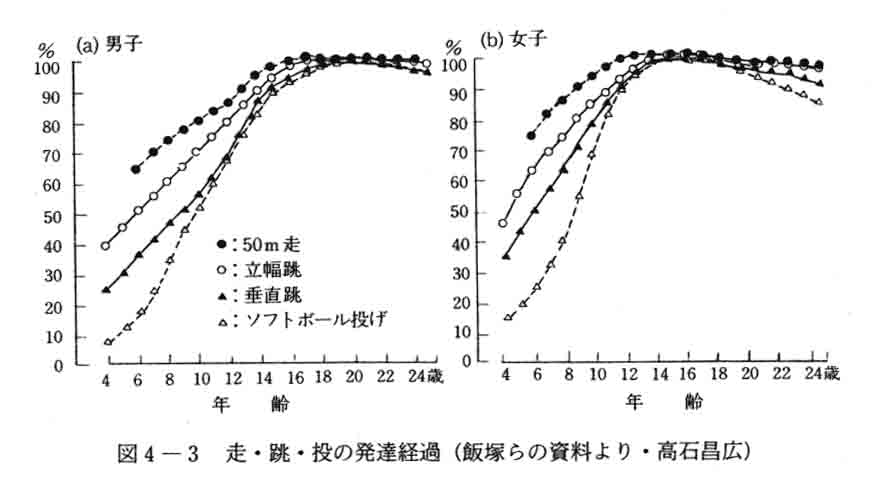

幼児期における運動神経系の発達は目覚ましいものがあった。しかしそれはまだ四肢を中心とする大筋肉系が主で、身体の動きも各機能の統合が不十分で、大まかである。それが児童期に入ると、手指その他の末端の運動神経系へと発達が進み、身体の動きはきわめて機能的・分化的になり、また同時に統合的になる。図4−3は、この間の事情を明快に示すものである。

図4−3は、50m走、立幅跳び、垂直跳び、ソフトボール投げの4つの運動能力について、その運動能力の最大値を100 %として、その発達の割合を示したものである。各運動能力は、50m走、立幅跳び、垂直跳び、ソフトボール投げの順で、単純な全身運動から複雑な全身運動へ、小筋肉群の使用度小から小筋肉群の使用度大へ、機能の統合性小から機能の統合性大へ、となっている。図によって、運動が複雑で、小筋肉群の使用度が高く、機能の統合性が大きいほど、幼児期までの発達が遅く、しかし児童期に入ってからの発達が急速であることが分かる。これは、小筋肉系の発達と運動機能の分化・統合が児童期における顕著な発達的特徴であることを示すものである。

このように、児童期に入ると、細やかな、巧緻な動きができるようになり、また全身のバランスをとった統合的な動きができるようになる。指折りや片目閉じなどの末端的動作、編みものやプラモデルなどの繊細な作業、体操や相撲などの統合的運動・・・・。こうしたひとつひとつの動作や運動が、子どもの運動意識を次第に高め、やがて子どもたちは、野球、サッカー、バスケットボールといった組織的なゲームに関心をもつようになる。運動能力は磨かれ、集団行動による相互作用によって社会性が育てられていく。幼児期と同じように、ここでもまた、運動神経系の発達は子どもの発達にとって基本的な場を提供するのである。

このように、児童期に入ると、細やかな、巧緻な動きができるようになり、また全身のバランスをとった統合的な動きができるようになる。指折りや片目閉じなどの末端的動作、編みものやプラモデルなどの繊細な作業、体操や相撲などの統合的運動・・・・。こうしたひとつひとつの動作や運動が、子どもの運動意識を次第に高め、やがて子どもたちは、野球、サッカー、バスケットボールといった組織的なゲームに関心をもつようになる。運動能力は磨かれ、集団行動による相互作用によって社会性が育てられていく。幼児期と同じように、ここでもまた、運動神経系の発達は子どもの発達にとって基本的な場を提供するのである。

情緒的な緊張は、この発達的な礎ともいうべき繊細な運動神経系に、微妙かつ異様な働きをもたらす。すなわち、本来は随意的に働くはずの特定の筋肉群に対し

(1) 突然、不随意的、反復的に動かす(tic 神経性発作)

(2) 正常に機能する能力を奪う(心因性吃音)

(3) 無意識的に異様な動きをとらせる(心因性悪癖)

といった機能障害や異常を生み出すのである。この3つを総称して、神経性習癖または神経性悪癖という。

チック(tic)は、ほとんど肩から上に集中している。よく見られるのは、瞬き、歪顔、首振り、肩揺すりなどであるが、他にも鼻ならし、耳動かし、舌だし、咳払いなど、その症状は多彩である。心因性吃音は、器質的には欠陥がないのに、吃るものをいう。歌うときや囁くときには何でもないのに、発表のときに吃るなど、場面によって吃音の程度に大きな違いがあるのが特徴である。心因性悪癖は、意識的になれば抑制できるが、しかし無意識的になるといつの間にかまたやっているといった、悪癖的習慣行動をいう。指しゃぶり、爪かみ、貧乏ゆすり、性器いじり、鼻ほじりなどがある。

神経性習癖は、心因性悪癖の一部(指しゃぶり)を除いて一般に、抑圧された敵意や攻撃性の転換症状といわれている。これに対し、指しゃぶり

は、愛情欲求や依存欲求に関わる欲求不満が原因だといわれている。いずれにしろ神経性習癖は、指摘したり注意したりすると、かえって緊張を強め、症状を悪化させることになるので、慎重な取り扱いが必要である。

2 社会的・人格的発達と社会的・人格的問題行動

児童期は、小学校入学とともに始まる。この学校生活は、家庭以外にまだ他に大きな生活領域をもたない児童期の子どもたちに対して大きな影響を及ぼし、社会的向性を中心にしたパーソナリティの発達に寄与する。その結果、子どもたちの対人的態度や社会的行動には個人的な特徴が目立つようになってくる。

幼児期においても、人格的発達は見られた。しかし、どの子どももまだそれほど個性的ではなく、もちろん社会的でもない。元気のよい子−元気のない子、積極的な子−消極的な子、乱暴な子−おとなしい子、けんかの強い子−けんかの弱い子、何でもできる子−できない子、といった行動上の違いはあるが、どの違いもみな、ほとんど、それぞれの子どもの先天的な素質や体質、あるいはエネルギー水準の違いから生じていて、まだ社会的・人格的な違いを表わすものではなかった。それが児童期になると、指導的な子−従属的な子、独立的な子−依存的な子、外向的な子−内向的な子、顕示的な子−引っ込み思案の子、友好的な子−攻撃的な子などと、性格上の特徴がはっきりしてくる。前述した幼児期の違いとは異なり、児童期における行動上の違いは、明らかに、社会的な文脈に立った上での行動的特徴である。

こうした人格的な発達と特徴をもたらす要因としては、もちろん、子どもの気質や家庭環境があげられるが、最大の要因は、疑いなく学校生活である。なぜなら、学校生活は、他の子どもとの関わりにおいて、他のいかなる場面よりも、社会的、評価的、競争的であるからである。

就学前の仕事(遊び)は個人的、主体的、能動的に行なわれていた。子どもは、好きなときに好きなテーマを選び、いつ始めても、いつ止めてもよかった。成し遂げた結果については、ときに他者の評価が加えられることはあっても、気にかける必要はない。他者の評価よりも自分の評価こそ重要であり、納得すれば先に進み、納得できなければ、いつまでも同じところに留まることができた。しかし、ひとたび学校生活が始まると、状況は一変する。仕事(勉強・運動)は時間割りで(強制的に)与えられ、何をやるにも一斉かつ集団的で、その結果は他者(教師・友だち)の目(基準)から(相対的に)評価される。否応なしに、子どもたちは、競争場面に立たされ、他の子どもたちの存在を意識せざるを得なくなる。

学校生活の中で、子どもたちはさまざまに、可能−不可能、成功−失敗、得意−屈辱、優越−劣等などの認知的、感情的体験を経験する。それらはやがて、集団力学的に統合され、(1) 「あの子はできる」、「あの子はできない」という形で子どもたちの社会的地位を決定してゆき、併せて個々の子どもに対して、(2) 「自分はできる」、「自分はだめだ」といった優越・自尊−劣等・卑下に関わる自己意識(自己概念)を形成するようになる。もちろん、自己概念(self concept)を形成するのは、これだけではない。家庭でどのように扱われているか、どのような交友関係や人間関係をもっているか、さらに教師との関係はどうかなど、その他の人間関係のあり方も重要である。しかし、学業生活を中心にした学校内の社会的地位は、それらの人間関係にも大きな影響を与えずにはいない。成績がよい、運動ができる、優秀であると思えば、子ども同士はいうにおよばず、おとな(親・教師)であっても、当該児童に対して自然に尊重的な態度を取り、逆の場合にはまた、逆の態度を導くことになるであろう。一般に、学校内の社会的地位は、その他の社会関係においても正相関的な影響を及ぼし、ますますもって、自己概念の形成に貢献する。

自分は優れている、皆から認められていると思えば、誰でも自信をもち、積極的になり、行動的になる。たとえ、内気な恥ずかしがり屋でも、多少は外向的になり、指導的にもなる。反対に、自分はだめだ、皆から馬鹿にされていると思えば、どんなに行動的な子どもでも、多少は臆病になり、引っ込み思案にもなる。まして普段から内気な子どもならば、自分ひとりの世界に閉じこもることさえあるであろう。

このように、学校生活を送るようになると、子どもたちは、急速に自己を社会的文脈から観察し、評価するようになる。そして、さまざまな人間関係・社会関係の中から自己概念を作りあげてゆき、それに併行して、指導的な・独立的な・外向的な・顕示的な・友好的な、あるいは、従属的な・依存的な・内向的な・引っ込み思案の・攻撃的な、といった対人的・対社会的に特徴的な行動を示すようになる。これらを伝統的な概念で述べるとすれば、外向的−内向的、あるいは、社会的−非社会的−反社会的といった枠組で捉えることになろうか。児童期の人格的発達は、まずはパーソナリティの社会的因子から子どもを個性化し、社会化するのである。

さて、この顕著に発達してくる人格的側面と密接に関連しつつ、児童期の不適応行動は生じてくる。すなわち、対人的な関心や興味がプラスにもマイナスにも強まってきた子どもたちは、さまざまな形で情緒的緊張をその人間関係的場面や社会的関係に反映させる。これは、次ぎの3つに分類される。

(1) 攻撃的・反社会的問題行動

(2) 逃避的・非社会的問題行動

(3) その他の人格的問題行動

攻撃的・反社会的問題行動とは、他人や社会に向けて攻撃を加え、害を与える行動である。多くは、特定の個人あるいは学校や社会に対して意識的あるいは無意識的に恨み・敵意・攻撃心をもったときに生じる。攻撃の対象が必ずしも真の対象ではない場合も少なくない。盗み・虚言・けんか・たかり・暴行・傷害・残忍・放火・校具損壊などがある。

逃避的・非社会的問題行動とは、社会的・対人的関係から離れようとして、あるいは離れたところで行なわれる、社会的に容認されない自慰的、自己愛的行動である。人間関係や社会的関係の重圧から逃れようとするときに、よく生まれる。引っ込み思案(極端な内気)・家出・白昼夢・緘黙・登校拒否・学業不振・自殺などがある。

その他、上の2つのカテゴリーに入らない人格的問題行動がある。過度な甘え・ごきげんとり・従属性・依存性・自主性欠如・情緒的不安定(落ち着きなさ)などである。

なお、社会的・人格的問題行動は、一般には、攻撃的性格の子どもが反社会的行動を行ない、内向的性格の子どもが非社会的行動を行なうといったように、子どもの性格的特徴と関連し、あるいはそれを強調するようなケースが多い。しかし、さまざまな心理的機制(たとえば、防衛機制や適応機制)によって、攻撃的性格の子どもが非社会的行動を行ない、内向的性格の子どもが反社会的行動を行なうといったように、逆の場合も少なくない。不適応行動を理解するときには、子どもの性格を知ることは必要であるが、そこで用いられている心理的機制を知ることはもっと重要であることを忘れてはならないだろう。

3 自律神経系の成熟と自律神経失調症の治癒

児童期は、内分泌腺や自律神経系が本格的に発達し、それが成熟にむかう時期である。その結果、幼児期に比べると、自律神経系の失調症は大幅に減少し、さらに、児童期からもち越されていた失調症の多くが、特別な手当をすることなく、自然に消滅する。

すでに述べたように(第3節−2)、幼児期では、自律神経系はまだ未熟で、情動との未分化性が顕著である。そのため、些細な欲求不満や情緒的緊張によって比較的簡単に、下痢・嘔吐・腹痛・頻尿などの失調症が現われる。そして、喘息や湿疹などは、よく小児喘息やアレルギー性皮膚疾患として扱われ、医師による治療を受けるが、ほとんど効果もなく、慢性化した状態で児童期にまでもち越されることが少なくない。しかし、(児童期に入って)医師にかかることを忘れるほど夢中に小学校生活を送るうちに、いつの間にか、そうした疾患が治癒しているのに驚かされる。これは、自律神経系が成熟して、以前よりも情動との連動性が弱まり、些細なことでその機能に障害を受けることがなくなったからである。

このようにして、情緒的不適応による身体的症状が少なくなるが、それに替わって、児童期後半からは、次第に純粋な精神症状が増え、また複雑になっていくのである。

第5節 青年期と不適応行動

ここで青年期とは、いわゆる”思春期”以降である。内分泌腺から分泌される性ホルモンによって、性的発達が始まり、著しい身体的発達が併行する。この生理・身体的発達を契機に、第2の誕生(ルソー Rousseau,J,J. 1712-1778)、すなわち”自我のめざめ”が起こるが、自己の内的世界を探り、自我を確立していくことこそ、青年期における最大の発達課題である。しかし、青年期には、受験・進学・就職そのほか、克服しなければならないたくさんの課題がある。自我が成長してそのアイデンティティ(identity・同一性)を獲得するまでの道のりは険しい。まさに、青年期は、子ども(児童期)と大人(成人期)のはざまにあって、新しく生まれ変わるための模索期であり、陣痛期である。自我は、さまざまに悩み、苦しみ、葛藤して、ときに病理的状態に陥る。その結果、青年期特有の不適応行動が生まれるのである。

1 自我のめざめ

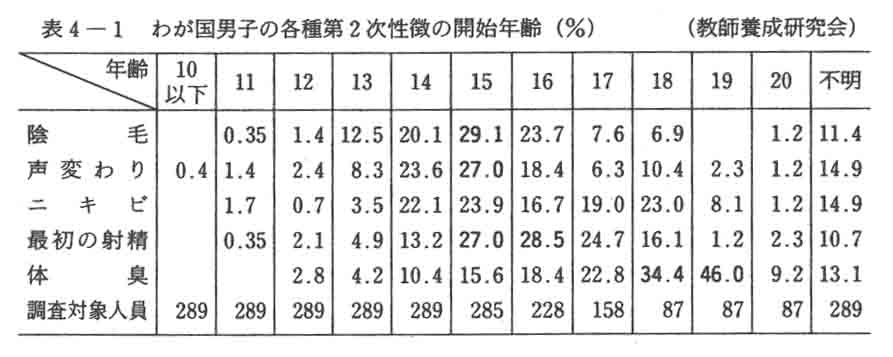

いわゆる思春期は、第2次性徴の発現によって始まる。男子では中学校に入学する頃から始まるが、女子ではそれより1〜2年早く、すでに小学校後半からその兆しが見える。男女とも身長、体重の急激な増加が見られ、それに加えて、男子ならば、声変わり・咽喉部の突出・ひげ・精通現象・骨格と筋肉の発達、女子ならば、乳房の隆起・月経の開始・骨盤の拡大・肉体の豊満化、さらに、男女ともに、発毛(陰毛・脇毛その他)・皮膚の光沢・ニキビの発生・体臭などが生じてくる(表4−1)。こうした肉体上に生じてくる著しい性的徴票は、”子ども一般”の中性時代から脱して必然的に、彼らを”男”として、”女”として、目覚めさせる。

この肉体的変貌と”第2の誕生”は、子どもたち、否、青年たちを新たな人生の旅へと向かわせる。すなわち、”自我のめざめ”、親からの独立(心理的離乳)、諸権威からの離脱、準拠モデルへの同一化、同一性の確立といった、一連の自我構築への道程である。

性的・身体的変化は、まず”男”となり”女”となっていく自己の身体へ否応なしに目を向かわせる。今まではそれほど気にかかることのなかった身体的特徴、とりわけ、人よりも醜いと思っていたところがひどく気になりだす。次いで、自己を見る目は、性格・行動・能力面へと広がっていく。”いざというときにものが言えない自分”、”すぐくじけてしまう自分”、”能力の劣っている自分”・・・・。これがまた、他人と比較して大きな悩みの種になる。もちろん、ネガティブな面ばかりでなく、ポジティブな面にも観察の目は向けられる。ただ、多くは、欠点と思われる、あるいは他人よりも劣等だと感じられるところへと集中し、自意識や劣等意識を育て、それがますます自己に対して鋭敏な視線を浴びせることへとつながっていく。「自分って、いったい何だろう ?」。これが、いわゆる”自我のめざめ”の始まりである。

自分自身に対する自己イメージと自己評価、すなわち自己概念はすでに児童期に生まれ、それは特徴的な社会的行動をさえ導きだすほどであった(4節−2)。しかし、児童の価値判断はほとんど他人(とくに大人)に依存しており、また彼らの興味や関心はもっぱら外界に向けられているために(知的生活時代 牛島義友 1941)、みずから深く自己を見据えることはない。自己はまだ、単に漠とした客体(自己・self)としてのみ存在し、主体としての”自我”は気付かれることなく過ぎてきたのである。

自分自身に対する自己イメージと自己評価、すなわち自己概念はすでに児童期に生まれ、それは特徴的な社会的行動をさえ導きだすほどであった(4節−2)。しかし、児童の価値判断はほとんど他人(とくに大人)に依存しており、また彼らの興味や関心はもっぱら外界に向けられているために(知的生活時代 牛島義友 1941)、みずから深く自己を見据えることはない。自己はまだ、単に漠とした客体(自己・self)としてのみ存在し、主体としての”自我”は気付かれることなく過ぎてきたのである。

しかし、ひとたび内に向かった自己探求の道は自己を究めるまで納得しない。やがて、喜び、悲しみ、思考し、行動するたびに、「自分」がここにいるという実感が得られるようになる。もちろん、「自分」が何か、さだかには分からない。怯える自分、虚勢を張る自分、侮られている自分・・・・。だが、他からどのように見られ、どのように評価されても、あるいはまた自分で自分をどのように評価しようとも、変わることなくひとつの実体として確かに存在している。他の誰でもない自分、世界でたったひとりの自分、かけがえのない自分・・・・。いわばそれは、客体としてある「自己」の奥底にあって「自己」を生み出す本当の「自分」である。喜び、悲しみ、思考し、行動しているのはまさにこの「自分」(自我・ego)なのだ、と自己の実在感が日増しに高まる。

「我思うゆえに我在り(デカルト Descartes,R.1596-1650)」。主体としての自分がいるというこの感覚、これがまことの”自我のめざめ”である。しかし、なおまだ幼い自我は、自分が何者であるかは分からない。自己の発見と確立をめざした旅立ちが、ここから始まるのである。

2 自我の発達(アイデンティティの確立)

覚醒した自我は、新しい視点、異なる角度から、自己の再点検を始める。自分は何ものか−自分を知りたい−もっと自分を高めたい。必然の成り行きとして、全く同様に、周囲にもそれまでとは違った観察の眼を向ける。親や教師や、社会や文化が、これまでとは違って見えてくる。もちろんその逆もあるが、立派に見えていたものが実にくだらなく、美が醜に、上品が下品に、濃密が希薄に、重厚が軽薄に見えてくる。

肉体的に一人前になっていくという自負、周りが見えてくるという自信、成長したいという欲求。しかし、一方で、どう処理してよいか分からない性的衝動の増大、いまだに不確かな自己、他人より劣るという感覚、成長することへの不安。これらが錯綜するがゆえに、青年の心はいっそう内省的、自己探求的になり、また、思索的、懐疑的になる。そしてもう一度周りを見回す− 。こうして青年は、内的世界と外的世界をめまぐるしく行き交い、知的に、精神的に成長するとともに、いよいよ自我意識を強めていくのである。

自我意識の高まりは、たとえそれがどんなに主観的なものであっても、他者との関係における相対的地位の上昇の結果である。当然の帰結として、依存的であったもろもろの関係が内省され、そこから開放されて自立したいと願うようになる。彼らにとって、ともするとそれは、親や教師や制度や伝統など、それまで絶対的な権威とされていたものを批判し、否定することにつながるが、それもまた、古い自己から脱皮して新しい自己を見出していくためには、避けることのできない過程なのである。

自立的欲求に根ざした反発と抵抗は、普通にはまず初めに、もっとも身近な存在である親に対して向けられる。ほとんど絶対的に依存し、一体化していた親との間にあえて一線を画そうとする試みは、特に心理的離乳と呼ばれているが、これに始まって、既成の権威に対する心理的な離脱と反抗は、教師・学校・社会へ、さらに制度・規範・伝統へと広げられていく。この過程で、これら権威像の相対的な権威の低下がもたらされ、依存・同一化の対象としての地位もまた同様に低下していく。

一方、親や教師からの離脱は、同性同世代の友人との結び付きを強め、促進する。これは、旺盛に高まる成長欲求のもとに形成されてくる自己の理想像(理想自己)に近いものとして、あるいは、取り入れるべき理想像として、親や教師に代えて「友人」を積極的に同一化(identification)の対象とするからである。同一化はすでに幼児期に始まり、親や教師、スターやスポーツ選手など、さまざまなものが対象にされてきているが、いずれも情愛的な依存や単なる憧れから生まれ、またほとんど無意識的に行なわれてきたもので、親と一部の教師を除けば、パーソナリティの形成に影響を及ぼすほどの取り入れ(introception)の対象とはなっていない。それが、青年期に入ってからの同一化の対象は、意識的に、また積極的に、現実的にあるべき1つの理想像(自我理想・ego-ideal Blos,P.) として求められ、取り入れられる。いまや現実そのものの中に苦悩する青年たちはまず、もっとも身近にいて、またもっとも共感しあえる相手である同性同世代の中から、自分たちの自我理想を見つけだそうとするのである。

同一化と取り入れの対象とすべきモデルを希求する態度は、やがて歴史上の人物や文学上の主人公へと対象を拡大し、あるいは再び親や教師など具体的な人物を見直して、自我理想として取り入れる。そして、次第に、同一化し取り入れてきたものを、自己の心身に照らして吟味し、整理・統合して、まとめ上げていく。このまとめあげられて、新たに少しずつ自覚されてくる自己のイメージ(自己概念)、これが探し求めていた「自分」(現実自己)である。

この洞察された「自分」(現実自己)が、理想像として思い描いている「自分」(理想自己)との間にそれほど懸隔がなく、自己のありうべき姿としてみずから受容(acceptance) できるならば、自我はそれを確認すべく、自己概念に沿った行動を選択するようになる。「思いやりのある自分」、「頼りがいのある自分」、「勇気のある自分」、「理想に燃えている自分」・・・・が具体的な行動を通して自己強化され、自我はますます自己受容的になる。しかし、ほとんどの青年は、初め、現実の自己と理想の自己との間に大きな隔たりを感じ、自己否定的である。そこで、自我はみずからのあるべき姿(自我理想)を追い求めて、自己鍛練にはげみ、あるいはさらに同一化と取り入れを繰り返すことになる。この試みは普通、青年期の後半まで続けられる。

自分(自我)が自分(自己)を受容する。これはやがて、かけがえのない存在として過去−現在−未来にわたって不断に生き続ける”絶対・独自の「私」(自己と自我の総体)”を実感させる。こうした「私」についての連続性・絶対性・独自性の感覚を同一性(ヤスパース Jaspers,K. )といい、同一性の感覚をもってある特性や価値や職業や集団に同一化している状態を自 我同一性(エリクソン)というが、周知のようにエリクソンは、この同一性の獲得を青年期の発達課題とした。

我同一性(エリクソン)というが、周知のようにエリクソンは、この同一性の獲得を青年期の発達課題とした。

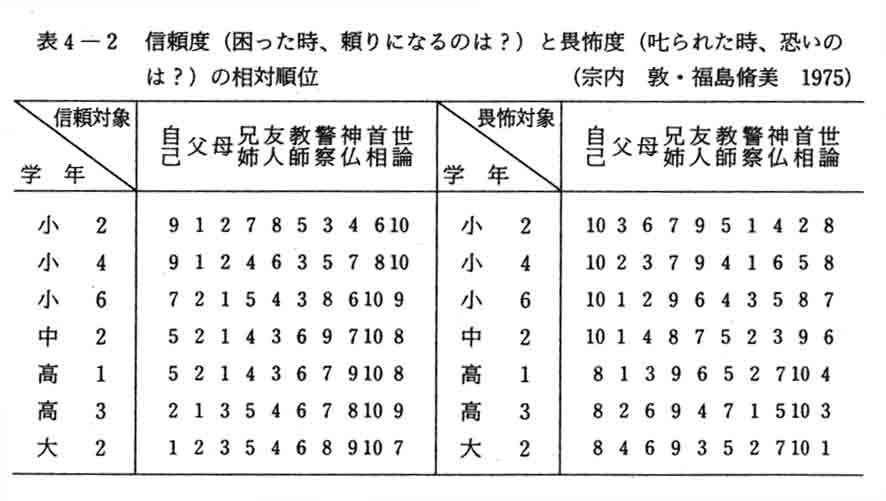

自己を見出して、それを受容し、さらに同一性を獲得したものには、揺るぎない自信と自己信頼が生まれる。もはや、親や教師、友人や先輩に依存することはない。自己の責任と判断において、主体的に行動を起こしていくことができる。ここにいたって、青年は、他の権威像を追いやって、自己をもっとも頼り得るものとして位置づける(表4−2)。いうところの自我の確立とは、この一連の過程をいうのである。

3 自我の病理と不適応行動

青年期における人格(自我)の発達は、上に述べたような経緯で行なわれる。しかしそれは、幼児期や児童期の人格発達に比べて、格段にむつかしい茨の道である。自我はさまざまな問題によってその発達と機能に障害を受け、青年期特有の不適応を生じる。

青年期の自我は、まさに、戦いの連続である。それは、親や教師などの権威像との対立、受験・進学・就職などの世代内のせめぎ合いといった、それだけでも大きな脅威となる外的な相剋に加え、「無意識」という目に見えぬ内的世界との葛藤を含み、壮絶でさえある。特に無意識は、まだ未熟な自我では洞察することもかなわぬ自己の内なる分身であり、意識的に対処することができないだけに、深刻な結果を招く。

誰にも、不道徳な感情や欲求が生まれる。「いい気味だ、叱られている!」、「あの人が失敗してくれないかしら」・・・・。しかし、この程度ならば、罪意識をもつほどではない。だが、「殺してやりたいほど、憎らしい」、「どうやったら、あいつを陥れられるか」といった段階になると、われわれの良心(自我)がそれを恥じて許さなくなる。自我は、意識に留めおいては苦しみのもとになるこうした不都合な欲求・感情を意識の世界から放逐し、無意識の世界へ抑圧(repression)する。無意識の世界は、初めはほとんど、攻撃欲や性欲のような本能だけが棲む世界であるが、次第に、抑圧された感情や欲求の住処ともなり、特に青年期に入ってからは、急激に膨れあがっていく。何故ならこの期は、理想主義的ともいえる価値体系が生まれ、これに相容れぬものは自我を脅かすものとして厳しく(無意識下に)抑圧されるからである。

道徳的・倫理的にネガティブなものに限られているわけではない。不正や悪に対するやり場のない怒りや、実らぬ恋の熱情もまた、全く同じように意識下に閉じ込められる。これらは、自己の価値体系においてたとえポジティブなものであっても、その絶望的状況がまだ未熟な自我に危機的な脅威を与えるために、自我はみずからの破綻を防がんとして、怒りを、また熱情を、抑圧してしまうのである。

このように、青年期の自我は必死に、みずからの安定を脅かす危険な欲求・衝動・コンプッレクスを意識下へと押さえ込む。遊興・享楽欲求、家出・放浪欲求、裏切り・謀反心、敵意、恨み、報復心、殺意、近親相姦的欲求・・・・等々、そしてはけ口のない性的衝動。だがしかし、それらはいわば自分の本音の部分である。押さえれば押さえるほど、かえってエネルギーを蓄え、意識的に統制することのできない強烈な無意識的衝動となって、逆に自我を苦しめる。青年の大部分は、すでに社会的規範を取り入れ、善悪や美醜の区別はついている。それにもかかわらず、彼らの中から数多くの社会的不適応行動が生まれるのは、こうした無意識からの力にいつしか自我が屈服してしまうからである。

無意識からの諸欲求がいかに強いものであるか、さらにそれらがどんなに1つのまとまった姿(人格)をもっているかは、”二重人格”や”多重人格”を見ることによって分かるであろう。これらは、同一の人物が複数の人格をもち、ある時期を境に異なる人格をもつ人物へとすり変わることであるが、スティーヴンソン(Stevenson,R,L)の「ジキル博士とハイド氏」、スィグペンとクレッレイ(Thigpen,C.& Cleckley,H.) の「イヴの3つの顔」によって、広く知られている。すなわち、二重人格(多重人格)とは、自我の統制力が低下して意識と無意識が逆転し、いわゆる無意識が1つのまとまった統一体(人格)として表(意識)の世界に現われることである。

無意識という、いわば人格の影(ユング Jung,C.C. 1875-1961)の部分は、人生の流れとともに、次第に意識と調和して、両者の対立は弱まる。しかし、青年期は、自我のめざめによって児童期の漠然とした心的状態から意識と無意識が截然と分化し始め、それだけに両者が鮮明に対立するときである。自我は、みずからの成長とともに倍加する他者との衝突、通過儀礼ともいうべき受験・進学競争、人生的・哲学的思索からくる苦悩、青年期特有の激しい情緒的アンビバレンス(両親に対する愛と憎しみなど)といった厳しい内外の相剋と葛藤に耐えつつ、無意識からの圧力に立ち向かわなくてはならない。こうした無意識を中心とする内外の圧力に耐えかねるとき、自我は傷つき、病んで、特有の不適応行動を産み落とすのである。

青年期の不適応行動は、それ以前のものに比べると、はるかに多彩である。しかし、それを自我の病理として見れば、大きく5つにまとめることができる。

(1) 自我の崩壊としての精神病

(2) 自我の機能障害としての神経症

(3) 自我の同一性障害(否定的同一性)としての非行・犯罪

(4) 自我の機能欠陥としての性格異常(精神病質)

(5) その他(自殺、パラノイア、確信犯など)

精神病(psycosis)とは、心的各機能に障害が生まれて人格全体の統一性が崩れ、自分が異常であるとの認識(病識・insight)もないままに、全く知・情・意の脈絡を欠いた、非論理的で一貫性のない行動が生まれるようになった状態をいう。これは、人格の中枢であり行動の主体者である自我が、内外の圧力に完全に屈して取るべき道もなく混乱し、その機能が潰え去るほどに崩壊してしまったことに因る。自我が崩壊して機能しなくなれば、もはや現実(reality)に対応することはもとより、現実と非現実(無意識)を弁別することもできなくなる。その結果、意識的世界と無意識的世界の境界がなくなり、2つの世界が何の脈絡もなく、出ては消え、消えては出るようになる。これが、精神病(psycosis)、すなわち精神分裂病(schizophrenia)と躁鬱病(manic-depressive psycosis) の基本的な精神力動である。幻覚・妄想・離人症・躁−鬱・自閉・狂暴・作為体験等々の精神病の徴表はみな、意識的あるいは覚醒的世界に融合した無意識的世界のなせる業である。

精神病は、現象的にはもっとも極端であるが、青年期における自我の病理としてはもっとも原初的(primitive)かつ基本的(primary)である。それは、自我が何の防衛もかなわず、無残に打ちのめされたときの飾り気のない姿を示しているからであり、また、他のもの(神経症的行動や非行)とは異なり、児童期までにはほとんど見られず、思春期以降に始まり次第に多く発症するものだからである。自我は、こうした極端な事態に立ち至ることのないように、自分を守らなければならない。もちろん、もっともよい防衛の方法は、現実の諸問題を合理的に処理して、抑圧される欲求や情動を少なくすることである。しかし、それが容易にはかなわぬからこそ、非合理的な方法を用いて、自我はみずからを防衛することになる。この代表的なものが、神経症であり、非行である。

神経症とは、神経衰弱・恐怖症・自律神経失調症・心気症・心身症・ヒステリー・不安−抑うつ症といった、心因性の(すなわち、無意識的動機による)心身機能障害をいう。これは、精神内界の葛藤から身を守るために適応機制が用いられることから生まれる。

適応機制は、現実社会における適応を危うくする不都合な動機を抑圧し、さらにそれを間接的・代償的に満足させたりして、緊張の軽減を図るのが目的である(3章− )。しかし、本来の欲求や情動がけっして充足されることがないために、一時の気休めにはなっても、かえって状況を悪化させ、結局これが、神経症(neurosis)を生むのである。すなわち、抑圧されて内向するネガティブなエネルギーは、理由も分からぬ不安や緊張となって逆流し(不安神経症)、あるいは自律神経系を揺すって障害をもたらす(自律神経失調症)。また、歪曲され、間接的なものに置き換えられた(無意識的)欲求が充足される現象(神経症状)は、異様である。たとえば、他人の関心を引きつけたい気持ちが手足の麻痺や失神発作を呼び起こし(ヒステリー)、遠大な自己実現欲求がいつしか卑小な完全癖に代わって極度に不潔を嫌うようになる(不潔恐怖)。どれもみな、自我にとって、少なからぬ苦痛を与える。

神経症は、精神病とは異なり、人格全体の機能や統合性は奪われず、また病識もある。しかし、それ(神経症)は、ある意味では、自我が内的葛藤を解決するために作りだした無意識下の成功的な試みでもある。この状態に留まっている限り、それ以上大きな破滅に向かうことはない− 。そこで自我は、その病態に苦しみつつも、”求めて作り出した”神経症状から脱出することにためらいもするのである。このように、神経症は、みずからを救わんとしてかえって深みにはまり、しかもまた抜け出ようとしてはまた戻るという悪循環、すなわち自我の機能障害(適応機制)からもたらされる。

非行とは、社会的な価値や規範から逸脱する行為をいう。さまざまな原因から生まれるが、青年期のそれは、多くは、同一性の障害としての否定的同一性を身につけたことの結果である。

否定的同一性とは、あえて社会的に好ましくないと思われる価値・規範に同一化している状態をいうが、これは、自己の社会的な役割や位置づけが不明瞭になり(同一性の拡散)、とくに常識的、伝統的な価値や規範の世界では将来の希望もないと受け止められる無力感の中で生じる。たとえば、この学歴と縁故の社会がすべての道を閉ざすと思えば、よるべのない高校中退の若者にとって、反社会的な基準に同一化することは、自己を支えるおそらく唯一の方策になるであろう。もし彼が、やくざの世界に入るなら、それまでと違って”出世”は平等、”努力”次第である。従来の文脈の中で生きるのは難しいが、そこをいったん抜け出てみると、何と重荷の少ないことか。朝寝はできる、小遣いはもらえる、面倒な人間関係など糞食らえ!。警察に捕まっても、それはかえって”箔”がつく− 。

神経症は、常識的、伝統的な価値や規範に従って社会適応を図るがために生じる苦悩の表われであった。なぜなら、社会適応を放棄してしまえば、なにも自分にとって重要な欲求や感情を抑え込む必要もないからである。それ故にこそ、それ(神経症)はまた、自我がなお社会的文脈の中で自己の成長と発展に期待と希望をもち続けていることを示す徴表なのでもある。これに対して、非行はあきらかに、将来における希望の喪失を示す徴表である。伝統的、普遍的な社会の価値や規範を取り入れることがかえって絶望的な自己拡散と自己否定につながるとき、何ものかに取りすがるように身を委ねて作り上げる、それが否定的同一性であり、そして、非行はその結果である。

青年期における発達の中心的課題は自我の確立である。ここでは、不適応行動を自我の破綻と崩壊という実存的な危機意識に対する不適切な防衛反応として捉え、代表的なものとして、神経症(非社会的行動)と非行(反社会的行動)の2つを上げ、それを対比的に述べてきた。現われ方は逆方向であるが、前者は適応機制、後者は否定的同一性による防衛的行動である。しかしながら、青年期の発達的状況は、青年たちを同時に神経症と非行に陥れる可能性をはらんでいる。実際、多くの不適応行動には、この2つのメカニズムがともに含まれ、結びついている。たとえて言えば、”神経症的非行”、”非行的神経症”であるが、家庭内暴力、薬物等吸引、いじめ、校内暴力、暴走族といった、いわゆる”抑圧−発散症候群”はその典型的な例である。

そのほか、青年期に生じる不適応行動には、数多くはないが、共感性と欲求不満耐性といった基本的な自我機能の欠陥である異常性格(精神病質人格)、自我と防衛機制の異常な展開としての自殺、パラノイア、確信犯などがある。これらについては、単に自我や発達的な問題にしぼってとらえることは難しい。本章は臨床単位としての説明をすることが目的ではないので、これについては、次章および他の専門書にゆずることにしたい。

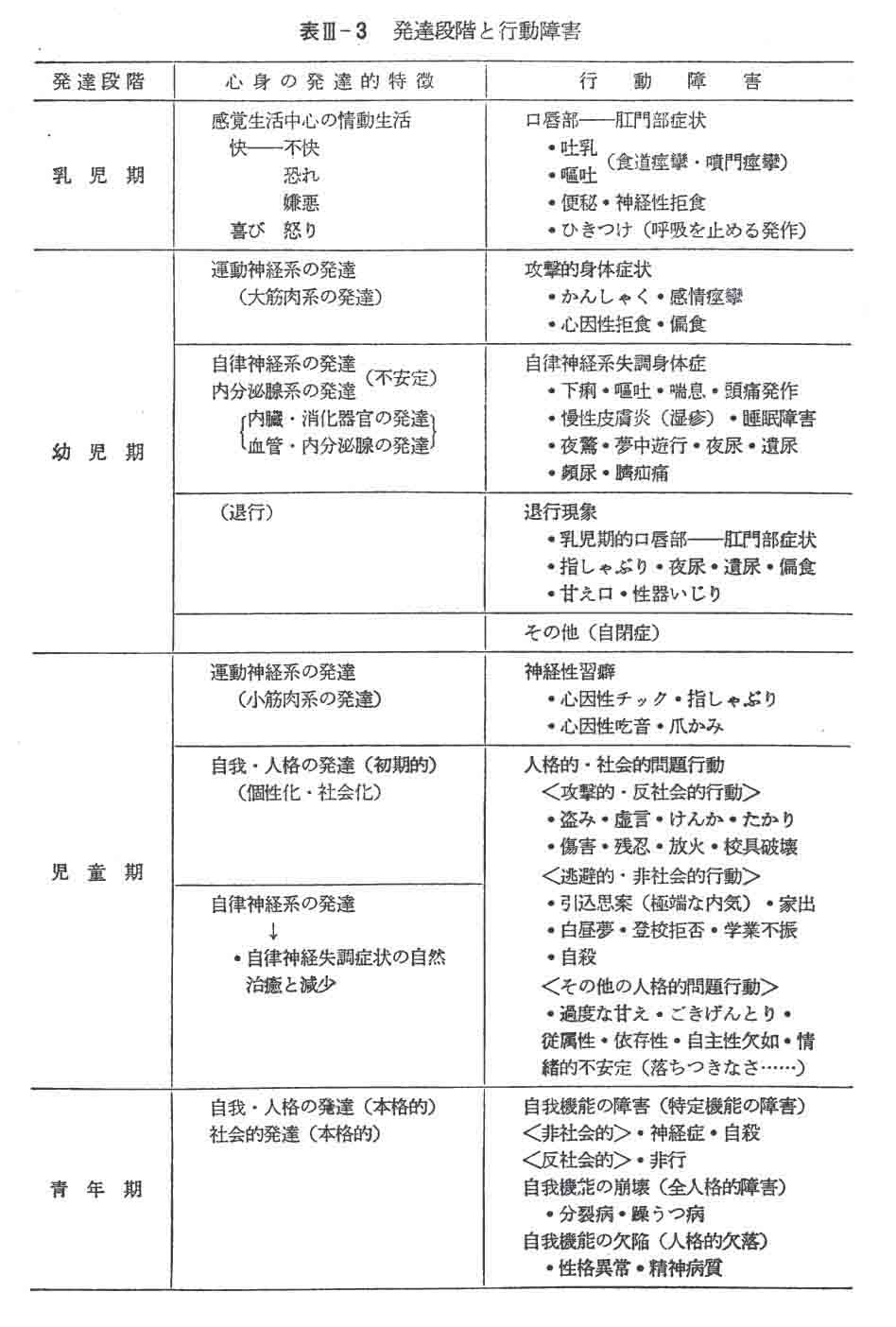

以上、発達段階ごとに心身の発達的特徴をあげ、それに関連して生じてくる不適応行動について述べてきた。これをまとめたものが、表4−3である。

�

<引用文献>

(1)Bridges,K.M.B. Emotional development in early infancy:Child Development.

1932 3, 324-341

(2)黒丸正四朗 子供の精神障害 創元社 1968 67-69

(3)安富利光ほか著 発達心理学 ムイスリ出版 1984 31

(4)Lask,J.& Lask,B. Child Psychiatry and Social Work. Tavistock Publications.

1981 11-26

(5)Erikson,E.H. Childhood and Society. W.W.Norton & Company.1950 (仁科弥生訳 幼年期と社会 みすず書房 1977 282-284)

(6)高橋恵子ほか 心理学5 発達 有斐閣 1976 100-101

(7)高石昌弘ほか からだの発達 大修館書店 1981

(8)教師養成研究会(1962) 文献(3) p.49より引用

(9)Blos,P. The geneology of ego ideal. In The adolescent passage. International

Universities Press. 1979

(10)Jaspers,K.Allgemeine Psychopathologie. Julius Springer. 1913

(西丸四方訳 精神病理学原論 みすず書房 1971 77-78)

(11)宗内 敦・福島修美 青年期における自我の発達についての一考察 (権威像に対する態度の発達的変化) 日教心 17回総会発表論文集

1975 274-275

(12)Thigpen,C.& Cleckley,H. The three face of Eve. McGraw-Hill, 1957(川口正吉訳 私という他人 講談社 1973)

(13)Craft,M.J.The Meanings of the term "psychopath" (In Psychopathic

disorders, ed.Craft). Pergamon. 1966 1-22

(14)宗内 敦 精神病質人格の精神病理と精神力動 都留文科大学研究紀要,1976,12集,1-20

<参考文献>

中西信男・鑪幹八郎編 自我・自己 有斐閣 1976

北村晴朗 (新版)自我の心理 誠信書房 1977

西丸四方 やさしい精神医学 南山堂 1980

原野広太郎編 精神衛生 協同出版 1966

高橋省己編 子供の精神衛生 日本文化化学社 1978

久世敏雄・加藤隆勝ほか 青年心理学入門 有斐閣 1980

宗内 敦・岡沢 宏 発達臨床心理学 雇用問題研究会 1978

松原達哉・鬼沢仁衛 心理・医学の事典 チャイルド社 1970

小此木啓吾訳編 自我同一性− アイデンティティとライフサイクル 誠信書房 1973

江畑玲子 思春期とは 小学館 1986

西平直喜・五味義夫 自己をみつめる 大日本図書 1979

エヴァンズ,R.I.(岡堂哲雄・中園正身訳) エリクソンとの対話 北望社 1971

【出典 松原達哉・宗内敦共編:実践教職課程講座12巻『精神衛生』 教育図書センター 1987年】

この感覚−感情生活の中できわめて重要な位置を占めているのが、食物を摂取する口唇部と不要になった異物を排泄する肛門部である。もともと粘膜が表皮に移行するこれらの部位は、快感帯と呼ばれるほど鋭敏な感覚帯である。乳児がこの2つの感覚帯に与えられる刺激をどれほど喜ぶかは、充分に飲み終えた後でもなお乳首を含み続ける行為や、おむつを取り替えてもらうときのはしゃぎようを見れば、明らかであろう。しかも、乳児にとって、これらの刺激−感覚は、あらゆる刺激−感覚のなかでもっとも日常的・習慣的に認知されるものである。それゆえ、ここで体験される感覚−感情は乳児の情動生活の中心を占めるようになる。

幼児期におけるもっとも特徴的な不適応行動は、この遊びを基本的に成り立たせつつ急速に成長してくる大筋肉系の随意筋に、ネガティブな情緒的エネルギーを転換する形で現われる。それは一般に、強く行動を制限されたり、抑え難いほどの怒りや敵意や攻撃心を発散させる場を失ったときに、やり場のない発散行動として生じる。攻撃的身体症状とよばれる所以である。

このように、児童期に入ると、細やかな、巧緻な動きができるようになり、また全身のバランスをとった統合的な動きができるようになる。指折りや片目閉じなどの末端的動作、編みものやプラモデルなどの繊細な作業、体操や相撲などの統合的運動・・・・。こうしたひとつひとつの動作や運動が、子どもの運動意識を次第に高め、やがて子どもたちは、野球、サッカー、バスケットボールといった組織的なゲームに関心をもつようになる。運動能力は磨かれ、集団行動による相互作用によって社会性が育てられていく。幼児期と同じように、ここでもまた、運動神経系の発達は子どもの発達にとって基本的な場を提供するのである。

自分自身に対する自己イメージと自己評価、すなわち自己概念はすでに児童期に生まれ、それは特徴的な社会的行動をさえ導きだすほどであった(4節−2)。しかし、児童の価値判断はほとんど他人(とくに大人)に依存しており、また彼らの興味や関心はもっぱら外界に向けられているために(知的生活時代 牛島義友 1941)、みずから深く自己を見据えることはない。自己はまだ、単に漠とした客体(自己・self)としてのみ存在し、主体としての”自我”は気付かれることなく過ぎてきたのである。

我同一性(エリクソン)というが、周知のようにエリクソンは、この同一性の獲得を青年期の発達課題とした。